Rocky - La Terre est round

Explorez le cinéma selon vos préférences

Découvrez la toute nouvelle expérience dédiée aux passionnés de cinéma : un moteur de recherche intelligent, des expériences exclusives, des contenus inédits et personnalisés.

Créez gratuitement votre compte pour bénéficier des Privilèges We Love Cinéma!

Voici comment un galérien céleste inconnu du grand, et même du petit, public a créé de toutes pièces un film à l’aura mythologique grâce à la confiance de deux producteurs de génie dans un pur moment de grâce. 3,2,1… Fight.

La Terre est round

À l’été 78, Chuck Wepner décida de raccrocher les gants, défait au terme d’un dernier combat qu’il avait mené pour obtenir rien de moins que le titre de champion poids lourd du New Jersey. Il succomba ensuite à ses deux passions, la came et les filles, et finit en taule au milieu des 80’s pour trafic de cocaïne. Dix ans plus tôt, ce grand gaillard, ex-US Marines et sportif sans envergure, avait failli faire chuter le grand Mohammed Ali lors d’un combat au Richfield Coliseum dans la banlieue sud de Cleveland. Il s’était finalement retrouvé KO lors du dernier round. Pour Chuck et pour tous les spectateurs présents ce soir-là, cette défaite avait forcément un goût de victoire. Sauf que le garçon ne tint jamais les promesses de cet incroyable combat. La suite de sa carrière en attestait : c’était un simple coup d’éclat, voir un incroyable coup de bol. Peut-être qu’Ali avait simplement repris deux fois des frites à midi.

À l’été 78, Chuck Wepner décida de raccrocher les gants, défait au terme d’un dernier combat qu’il avait mené pour obtenir rien de moins que le titre de champion poids lourd du New Jersey. Il succomba ensuite à ses deux passions, la came et les filles, et finit en taule au milieu des 80’s pour trafic de cocaïne. Dix ans plus tôt, ce grand gaillard, ex-US Marines et sportif sans envergure, avait failli faire chuter le grand Mohammed Ali lors d’un combat au Richfield Coliseum dans la banlieue sud de Cleveland. Il s’était finalement retrouvé KO lors du dernier round. Pour Chuck et pour tous les spectateurs présents ce soir-là, cette défaite avait forcément un goût de victoire. Sauf que le garçon ne tint jamais les promesses de cet incroyable combat. La suite de sa carrière en attestait : c’était un simple coup d’éclat, voir un incroyable coup de bol. Peut-être qu’Ali avait simplement repris deux fois des frites à midi.

On a souvent dit, et Wepner le premier, surtout lorsqu’il s’est agi de réclamer des royalties, que cette histoire-là avait offert à Sylvester Stallone la trame de Rocky. Ce qui est à la fois complètement vrai et parfaitement faux, selon que l’on considère l’œuvre en question comme un simple film de sport ou comme une fable sur la condition humaine. Le combat Wepner/Ali contenait certes un sacré concept (le champion des champions décide d’affronter un quidam) et une belle issue (certaines défaites sont aussi des victoires). Ce sont toutefois des ressorts dramaturgiques extrêmement classiques dans le sport de haut niveau. Rien qu’ici, on trouvera chaque année un club de foot composé d’amateurs bedonnants qui va livrer la performance de sa vie face aux mégastars élancés du PSG. À la fin, les outsiders se prennent un 5-1 dans les gencives mais le boucher du village se souviendra toute sa vie qu’il a dribblé Neymar avant de livrer une passe décisive à l’intendant de la caserne des pompiers. C’est joli, ça fait passer une belle après-midi, mais pas de quoi en faire un film. Ce n’est qu’un cliché, dans les deux sens du terme, que Rocky va complètement déconstruire grâce à son récit à la fois si original et si universel qu’il donnera l’impression à chaque spectateur de lui parler de manière très intime. Cela va donc faire bientôt 45 ans que les petits geeks à lunettes autant que les armoires à glace du collège se reconnaissent parfaitement dans le portrait d’un boxeur loser qui végète du coté de Philadelphie et cause à ses petite tortues le soir venu. Ce genre de miracle ne doit rien à la trajectoire de Chuck Wepner.

Coup de coude et sauce moutarde

L’essence même de Rocky Balboa, le personnage comme le film, il faut donc la chercher ailleurs et par exemple dans cette rareté réalisée en 1974 par les inconnus au bataillon Martin Davidson et Stephen Verona et baptisée The Lords of Flatbush (en VF Les Mains dans les poches). Un morceau d’histoire qui, dans les faits, n’est rien d’autre qu’une toute petite chose indé des 70’s, une sorte d’American Graffiti (très) fauché et (très) new-yorkais mettant en scène une bande de blousons noirs qui vont devoir apprendre à devenir des hommes, des vrais. Une chronique sans trop d’intrigue emballée en moins de 90 minutes dans un 16mm particulièrement granuleux. Elle reste néanmoins mémorable. Par exemple parce qu’on y retrouve deux futures stars de la télé : Perry King (le détective moustachu et dragueur de Riptide) et Henry Winkler (qui deviendra quelques mois plus tard le Fonzy d’Happy Days en gardant exactement le même Perfecto). À l’origine, le film devait être une sorte de véhicule pour un jeune comédien à belle gueule et au futur très prometteur, un dénommé Richard Gere. Le garçon commit pourtant l’impair, durant la préproduction, de se chauffer d’un peu trop près avec un autre membre des blousons noirs. Ainsi, durant les répétitions d’une scène de bagarre, Gere, complètement « in character », distribua de véritables mandales à son partenaire de jeu. Quelques heures plus tard au moment du repas, la sauce moutarde de son poulet rôti atterrit généreusement sur le joli pantalon de ce même partenaire, qui finit par lui mettre un coup de coude en pleine tête qui l’envoya valdinguer à l’autre bout de la pièce – comme dans un cartoon. Les réalisateurs n’avaient plus le choix. Ces deux-là n’allait pas pouvoir bosser ensemble. Gere aurait dû rester sur le plateau, c’était lui la petite promesse sexy du film après tout. Sauf que le comédien au pantalon taché et au coup de coude surpuissant avait montré depuis quelques jours des vrais talents d’impro et de dialoguiste. Tant et si bien qu’il avait fini par réécrire complètement ses scènes. Et qu’elles étaient sensationnelles. C’est donc lui que les réalisateurs décidèrent de conserver. La future star d’American Gigolo fut virée le lendemain de l’incident. Et il paraît que, depuis ce jour-là, Richard Gere et Sylvester Stallone ne se sont plus jamais adressé la parole.

Il faut absolument jeter un coup d’œil aux Lords of Flatsbush. En plus d’y jouer, merveilleusement, l’un des deux rôles principaux, Sly y est crédité discrètement en tant que « dialoguiste additionnel » dans le ventre mou du générique de fin. Il semble que son importance dans l’écriture du film était même beaucoup plus significative que cette modeste reconnaissance. Récemment programmé par Quentin Tarantino dans son cinéma californien, le New Beverly, le film fut décrit par le réalisateur de Pulp Fiction comme « le premier grand geste artistique de Stallone, deux ans avant Rocky ». La future star y compose un personnage de gros dur mélancolique, Stanley, qui tombe amoureux d’une jeune fille au physique pas forcément avantageux mais au tempérament de feu. Cette dynamique entre elle et lui offre au film certaines de ses plus belles scènes, d’autant que sa partenaire, Maria Smith, qui ne fit plus rien ensuite, est épatante. Tarantino encore : « À ce jour Maria Smith reste la meilleure interprète avec qui Stallone ait partagé l’écran. Et je ne serais vraiment pas surpris si on découvrait un jour qu’il avait écrit le rôle d’Adrian dans Rocky pour elle… » Rien que pour ces moments entre eux, The Lords of Flatbush mérite d’être redécouvert. Et il y a aussi cette scène proprement inouïe. Elle débute près d’un pigeonnier où Sly fait un brin de causette avec ses oiseaux tout en les soignant amoureusement. Débarque alors son copain Chico qu’il salue en l’appelant « Rocky Marciano » (il s’était battu dans la scène précédente). S’ensuit un monologue ahurissant où Stallone/Stanley raconte que ses lectures préférées sont les cartes des grandes métropoles. Elles lui permettent de voyager à peu de frais et d’échapper à sa condition sociale. « Une fois que tu connais bien la ville alors tu prends ton envol. Tu passes la mer et les montagnes, tu es épuisé, mais paf !, regarde en bas, on est juste au dessus de Tokyo ! » Chico reste médusé : « Si je regarde en bas, eh bien je vois juste de la merde de pigeon Stanley. — Moi je voyage sans bécane, juste avec mon imagination. Chico, ne te pointe pas sur mon pigeonnier pour me dire ce que je peux faire ou ce que je ne peux pas faire. Si je te dis que je suis à Tokyo, alors je suis à Tokyo ! » Sensibilité à fleur de peau coincée dans la carcasse d’un prolo qui peut démarrer au quart de tour : Sly vient d’inventer Rocky Balboa.

Brand new Brando

À sa sortie, The Lords of Flatbush ne se fait pas vraiment remarquer, si ce n’est par deux producteurs qui flashent complètement sur la perf de Stallone et pensent tenir là le nouveau Brando. Ils s’appellent Irwin Winkler et Robert Chartoff et se sont fait connaître en sortant Le Point de non-retour de John Boorman et surtout On achève bien les chevaux de Sydney Pollack. Les deux hommes impressionnent dans le métier avec leur ligne éditoriale absolument impeccable, et très vite un studio, la United Artist, se manifeste auprès de leur petite société. Ils aimeraient avoir un droit de regard prioritaire sur chacun de leur projet, en échange de quoi la major s’engage à financer automatiquement chaque film à moins de 1,5 million de dollars que le duo voudrait produire.

Lorsqu’ils convoquent Stallone dans leur bureau, au début de l’année 75, Winkler et Chartoff découvrent alors que le « nouveau Brando » est aussi scénariste. Ça tombe bien : si aucun de leurs projets en chantier ne semble taillé pour le jeune comédien, ils sont en revanche toujours à la recherche de nouveaux sujets. Winkler aime raconter cette histoire-là : « Sly était un jeune type très intelligent, très cultivé. Gros sens de l’humour. On pensait se retrouver face à une petite frappe, on rencontre un artiste qui a fait ses études en Suisse. Quand il nous a dit qu’il avait un script à nous faire lire, on a tout de suite montré notre intérêt. On se doutait que ça pouvait avoir de la gueule vu le charme et l’intelligence du mec. Il nous fait donc parvenir très vite un projet intitulé “Paradise Alley”. C’était le récit de trois frangins africains-américains dans un quartier pauvre de New York à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Formidable, très romanesque, incroyablement moderne. Et ces dialogues ! On n’hésite pas, on veut l’acheter. Sauf que Sly était complètement fauché et qu’il avait vendu, quelque temps plus tôt, une option sur le script à une connaissance assez peu recommandable ; un escroc en fait. On appelle donc le type en question pour lui racheter ladite option : il ne veut rien savoir et nous impose de produire le film à ses côtés. Cette affaire avait à peine débuté qu’elle devenait un vrai bourbier. On décide de laisser tomber, Sly est dépité. On essaie de le rassurer : “Envoie nous vite le prochain truc que tu écris et on le lira immédiatement, promis !” Six semaines plus tard le script de Rocky était sur nos bureaux. »

« J’ai cru que le salaud qui m’avait acheté une option sur Paradise Alley pour à peine 500 dollars, avait bousillé ma carrière avant même qu’elle ne commence. Erreur : sans ce pauvre type je n’aurais jamais écrit Rocky, je n’aurais jamais trouvé la rage et l’urgence que j’ai mises à l’intérieur de cette histoire. Donc, du fond du cœur : un grand merci à toi pauvre con, je te dois tout ! » Sylvester Stallone, dont la carrière a été faite de moments de gloire et de brusques traversées du désert, sait mesurer probablement mieux qu’aucune star hollywoodienne la versatilité du destin. Il exagère un peu ceci dit : il ne serait pas allé bien loin en se contentant de signer le script de Rocky. Pour connaître la gloire à laquelle il aspire depuis son adolescence, il fallait aussi qu’il en interprète le rôle titre. Mais ça, personne ne veut entendre parler.

« J’ai cru que le salaud qui m’avait acheté une option sur Paradise Alley pour à peine 500 dollars, avait bousillé ma carrière avant même qu’elle ne commence. Erreur : sans ce pauvre type je n’aurais jamais écrit Rocky, je n’aurais jamais trouvé la rage et l’urgence que j’ai mises à l’intérieur de cette histoire. Donc, du fond du cœur : un grand merci à toi pauvre con, je te dois tout ! » Sylvester Stallone, dont la carrière a été faite de moments de gloire et de brusques traversées du désert, sait mesurer probablement mieux qu’aucune star hollywoodienne la versatilité du destin. Il exagère un peu ceci dit : il ne serait pas allé bien loin en se contentant de signer le script de Rocky. Pour connaître la gloire à laquelle il aspire depuis son adolescence, il fallait aussi qu’il en interprète le rôle titre. Mais ça, personne ne veut entendre parler.

Le coup pour le tout

On l’a dit : Winkler et Chartoff sont des hommes au gout sûr. De fait, ils tombent en pamoison devant le scénario de Rocky. Stallone leur avait dit que ses films préférés étaient Sur les quais d’Elia Kazan, Marty de Delbert Mann et Mean Streets de Martin Scorsese. Il n’a pas menti : son script est au carrefour de ces trois chefs-d’œuvre. Surtout, ils adorent l’idée que le héros perde le grand combat final. Ils vont proposer au jeune homme une somme colossale pour acheter les droits de son travail : 350 000 dollars. Il faut bien mesurer que, à l’époque, le futur interprète de Rambo n’a non seulement plus de quoi nourrir son chien, mais qu’il a même dû finir par vendre le-dit chien pour se nourrir lui-même. Le jour où Chartoff et Winkler le reçoivent, son compte en banque affiche un solde de 106 dollars et aucune rentrée d’argent n’est prévue dans les semaines qui viennent. Il va pourtant refuser cette montagne de pognon : « Je ne vous vends les droits de Rocky que si vous me donnez le rôle principal. » En attendant que le jeune scribouillard revienne à la raison, les producteurs vont, comme leur contrat le stipule, proposer le script de Rocky à la United Artist. Le studio est lui aussi emballé. Il imagine un film budgété autour des 5 millions de dollars avec une star en tête d’affiche : ça pourrait être Robert Redford. Ou James Caan. Ou Ryan O’neal, tiens. Pourquoi pas cette vieille baderne de Gael Golhen ? Mieux : ce bon vieux Burt Reynolds serait parfait ! Sauf que Stallone est intransigeant. Et persuasif. Chartoff et Winkler ont envie de lui faire confiance : il peut faire un grand Rocky Balboa et, sans star à l’affiche, le film peut se monter pour moins de 3 millions. Refus de la United Artist. Refus de tous les studios. Les producteurs vont faire alors des coupes terribles pour que le devis du film passe sous la barre des 1,5 million et qu’il soit ainsi automatiquement financé par la United Artist selon le deal en vigueur. Il va falloir faire beaucoup de sacrifices et notamment celui-ci : s’il veut tenir le rôle principal du film, Stallone devra céder gratuitement les droits de son script ! Bien que sans le sou, il accepte, évidemment. Malgré tout, le studio refuse de financer ce nouveau budget prétextant qu’il est parfaitement irréaliste et donnera lieu à des dépassements. Il va falloir encore couper. Rocky sera donc fabriqué pour 1,1 millions de dollars dont 10 % parviendront directement d’une hypothèque contractée par les deux producteurs. Ils se sont entichés du projet à ce point.

On l’a dit : Winkler et Chartoff sont des hommes au gout sûr. De fait, ils tombent en pamoison devant le scénario de Rocky. Stallone leur avait dit que ses films préférés étaient Sur les quais d’Elia Kazan, Marty de Delbert Mann et Mean Streets de Martin Scorsese. Il n’a pas menti : son script est au carrefour de ces trois chefs-d’œuvre. Surtout, ils adorent l’idée que le héros perde le grand combat final. Ils vont proposer au jeune homme une somme colossale pour acheter les droits de son travail : 350 000 dollars. Il faut bien mesurer que, à l’époque, le futur interprète de Rambo n’a non seulement plus de quoi nourrir son chien, mais qu’il a même dû finir par vendre le-dit chien pour se nourrir lui-même. Le jour où Chartoff et Winkler le reçoivent, son compte en banque affiche un solde de 106 dollars et aucune rentrée d’argent n’est prévue dans les semaines qui viennent. Il va pourtant refuser cette montagne de pognon : « Je ne vous vends les droits de Rocky que si vous me donnez le rôle principal. » En attendant que le jeune scribouillard revienne à la raison, les producteurs vont, comme leur contrat le stipule, proposer le script de Rocky à la United Artist. Le studio est lui aussi emballé. Il imagine un film budgété autour des 5 millions de dollars avec une star en tête d’affiche : ça pourrait être Robert Redford. Ou James Caan. Ou Ryan O’neal, tiens. Pourquoi pas cette vieille baderne de Gael Golhen ? Mieux : ce bon vieux Burt Reynolds serait parfait ! Sauf que Stallone est intransigeant. Et persuasif. Chartoff et Winkler ont envie de lui faire confiance : il peut faire un grand Rocky Balboa et, sans star à l’affiche, le film peut se monter pour moins de 3 millions. Refus de la United Artist. Refus de tous les studios. Les producteurs vont faire alors des coupes terribles pour que le devis du film passe sous la barre des 1,5 million et qu’il soit ainsi automatiquement financé par la United Artist selon le deal en vigueur. Il va falloir faire beaucoup de sacrifices et notamment celui-ci : s’il veut tenir le rôle principal du film, Stallone devra céder gratuitement les droits de son script ! Bien que sans le sou, il accepte, évidemment. Malgré tout, le studio refuse de financer ce nouveau budget prétextant qu’il est parfaitement irréaliste et donnera lieu à des dépassements. Il va falloir encore couper. Rocky sera donc fabriqué pour 1,1 millions de dollars dont 10 % parviendront directement d’une hypothèque contractée par les deux producteurs. Ils se sont entichés du projet à ce point.

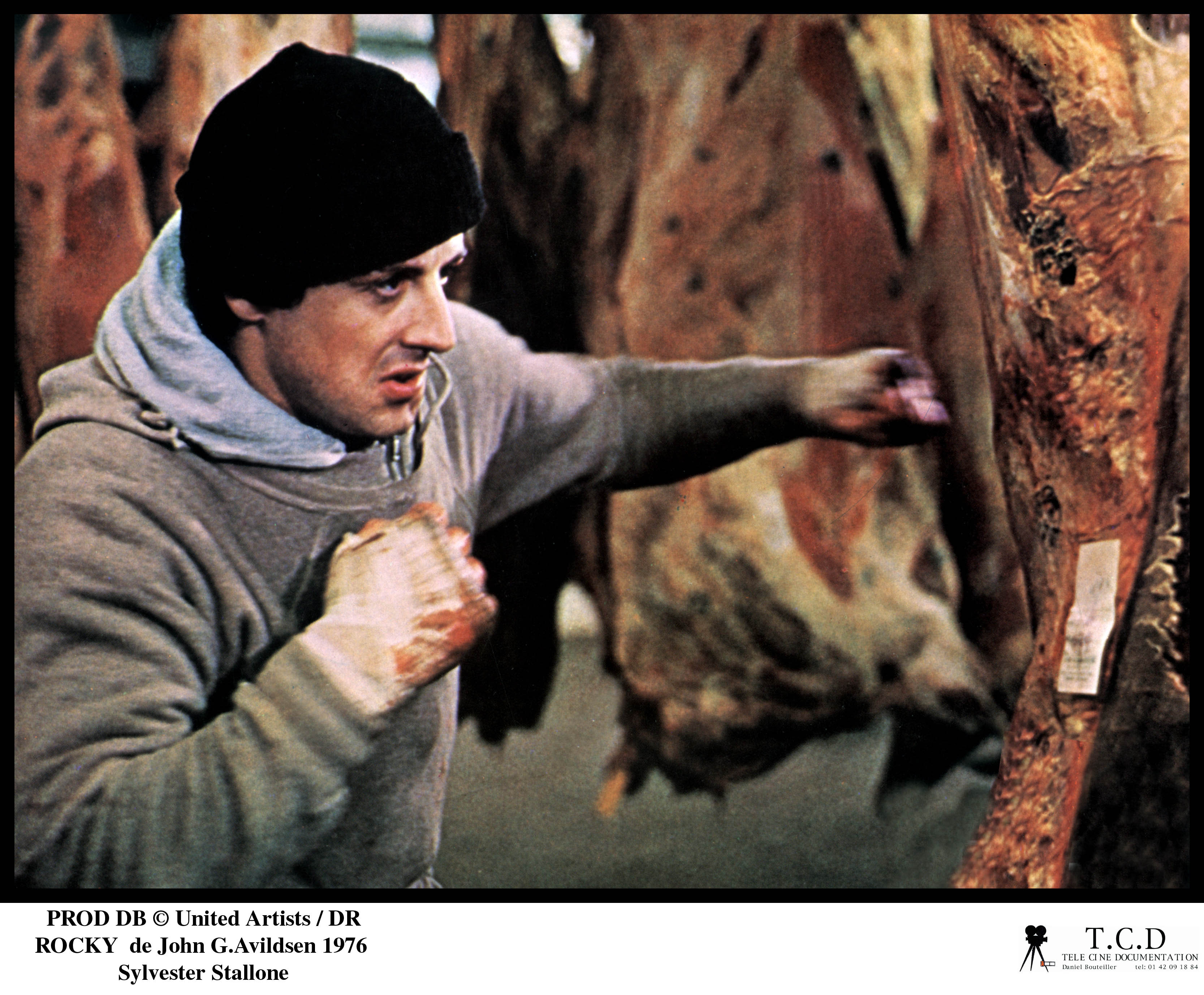

Il va donc falloir tourner vite. Plus précisément en 28 jours. Pendant que les producteurs se mettent en quête d’un réalisateur capable d’accomplir ce genre de prodige, ils vont sommer Stallone de peaufiner son scénario, parfois un peu trop artificiel dans son désir de sonner dark et crasseux. Ils pressentent que Rocky est aussi un film lumineux, inspirant. Sly écrira neuf versions en parallèle du nouveau boulot qu’il vient de se trouver : huissier à mi-temps. Il gagne alors 35 dollars par semaine et vient de racheter son chien au type à qui il l’avait vendu.

Du côté de la United Artist on demande à voir ce que ce jeune scénariste qui veut être la star de son film peut donner en tant que comédien. On montre donc une copie des Lords of Flatbush aux grands pontes du studio. Problème : c’est un film choral, dans lequel les quatre jeunes acteurs se tirent la bourre. Pas évident de repérer la vedette. « Bon sang, lequel de ces mecs est Stallone ? », crie à haute voix Arthur Krim, le PDG du studio, durant la projection. L’un de ses assistant désigne Perry King (le futur moustachu de Riptide, donc) : « Ça doit être lui, son personnage s’appelle Chico. » Krim : « Il s’appelle peut-être Chico mais cet acteur blondinet n’a pas vraiment une tête d’italien ! Stallone, c’est forcément italien, non ? » « Si, si, monsieur Krim, il y a beaucoup de blonds aux yeux bleus dans le nord de l’Italie ». Krim sort de la séance emballée, tout du moins soulagé : il a beaucoup aimé la gueule et le jeu de ce blondinet au regard azur dénommé Stallone. Ce gars-là peut porter un film. Il ne réalisera son erreur qu’un an plus tard, lorsqu’on lui montra le premier bout à bout de Rocky. La légende dit qu’il en ressorti furax.

Moteur, action

Chartoff et Winkler choisissent John G. Avildsen pour réaliser Rocky. Il a trois atouts : comme Stallone c’est un artiste intello new-yorkais (il a fait ses études à la Columbia University), c’est un technicien très solide (il a été monteur, chef op et assistant avant de passer à la mise en scène) et c’est enfin un réalisateur qui sait mettre en valeur ses scripts (deux de ses derniers films, Joe et Sauvez le tigre, ont été nommé pour l’Oscar du meilleur scénario). Et puis il n’est pas bien cher… Ils le présentent à Sly, qui a beaucoup aimé Joe et a très envie de bosser sous ses ordres, avant même de lui faire lire quoi que ce soit. Avildsen : « Vous savez, moi, la boxe je n’y connais rien, hein… » Stallone : « Ça tombe bien, ce n’est pas un film de boxe. D’ailleurs moi-même je n’ai jamais boxé de ma vie. Le don du personnage, ce n’est pas son direct du droit : c’est sa volonté vous verrez. ET ne vous inquiétez pas : Il y a un combat à la fin mais c’est juste le pay-off et l’allégorie de l’histoire… » Le cinéaste s’enferme donc chez lui pour lire Rocky : « Au bout de quatre pages, le gros dur rentrait chez dans son appartement miteux et se mettait à causer à ses tortues, Cuff et Link. C’était charmant. Je n’avais jamais lu un truc pareil… J’aurais pu les appeler tout de suite pour leur dire que je faisais partie de l’aventure. » Non seulement Avildsen va accepter le job, mais il va aussi approuver l’idée, suggérée par les producteurs, que Stallone possède un vrai droit de regard sur le film : le casting, les décors, les costumes, le maquillage, le montage… Tout sera sujet à discussion entre le scénariste et le metteur en scène. Pourquoi confier un tel pouvoir à un tel nobody ? Irwin Winkler : « À l’époque, Sly débordait d’enthousiasme et d’attention. On tenait à le mettre au cœur du projet car il galvanisait littéralement tous ceux qui travaillaient dessus. C’était dingue à voir : il nous rendait tous meilleur. Il n’avait même pas besoin d’être autoritaire pour nous impliquer et nous pousser à donner le meilleur de nous même. C’était l’exact opposé du moment où nous faisions Rocky V et où Monsieur se prenait pour le Prince du Lichtenstein… ».

Stallone et Avildsen se mettent donc d’accord ensemble sur le choix des interprètes, sachant que leurs cachets doivent être modestes. Certains aiment tellement le projet qu’ils acceptent de le faire pour le tarif syndical : c’est notamment le cas de Burt Young qui avoue encore aujourd’hui « n’avoir jamais rien lu d’aussi beau. Ce scénario était un authentique moment de poésie urbaine. » Il sera Paulie, le beauf de Rocky, un pauvre gars aliéné par son job misérable. Sly aurait voulu Harvey Keitel pour le rôle : il n’en avait pas les moyens. Pour interpréter Adrian Pennino, celle dont seul Rocky pouvait deviner la beauté et le charme fou derrière ses lunettes sévères et son petit chapeau, la production insiste pour embaucher Talia Shire, la sœur de Francis Ford Coppola. Elle vient à peine de récolter une nomination aux Oscars pour son rôle dans Le Parrain 2 et incarne désormais une certaine conception de la femme italo-américaine. Son tarif a un peu augmenté du coup. Elle va accepter, elle aussi, de faire le film pour des cacahuètes : 7 500 dollars. Elle ne le regrettera pas.

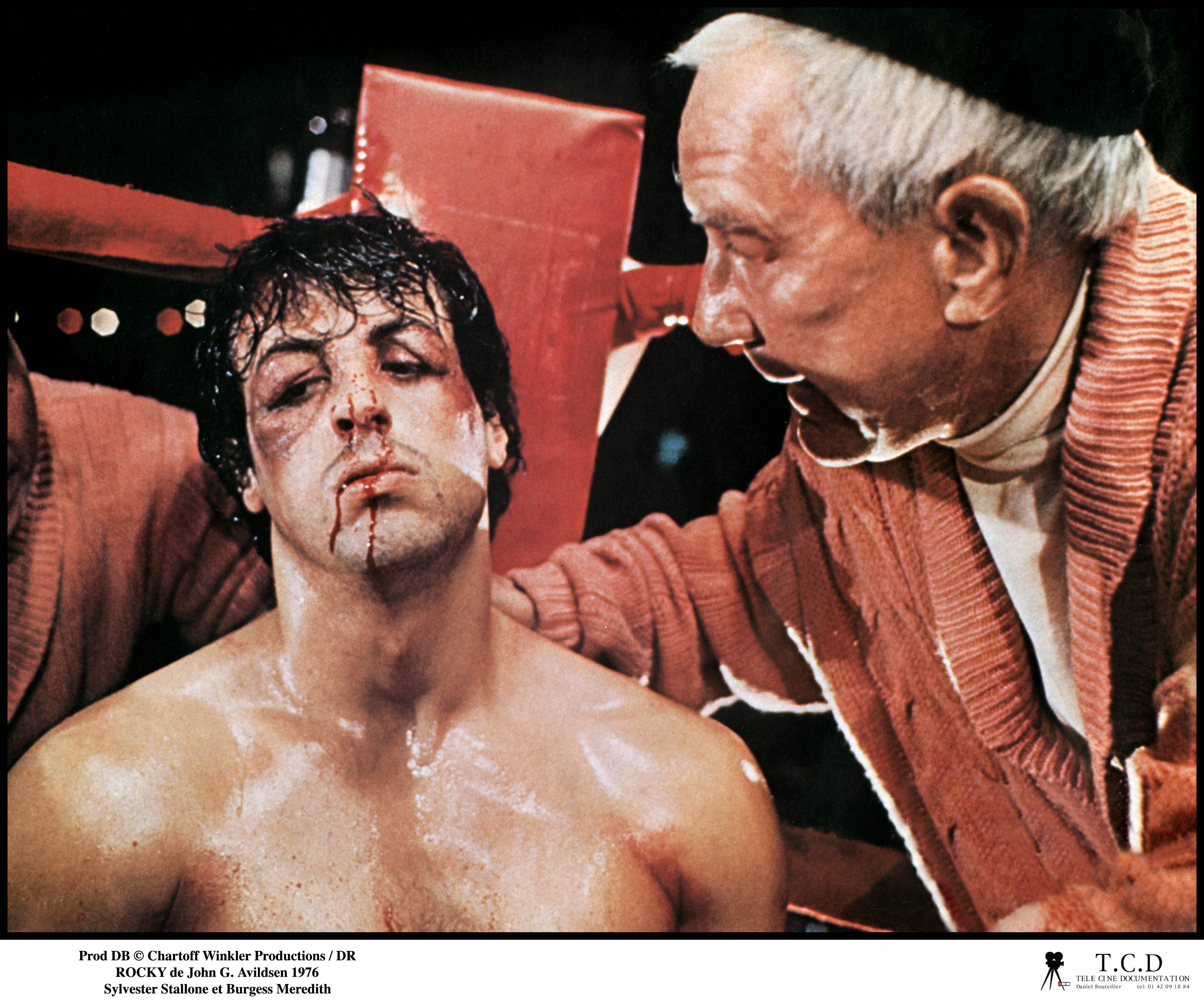

Enfin, tout le monde se met d’accord sur l’idée que Mickey, le vieux coach de Rocky, doit être interprété par un nom un peu ronflant, qui sera la seule « star » du générique. Très vite, c’est Lee Strasberg qui s’impose. Il vient de triompher, lui aussi, dans Le Parrain 2. Il fut aussi, surtout, le prof d’art dramatique de légendes comme Marylin Monroe, Robert De Niro, James Dean ou Marlon Brando, l’idole de Stallone. Comme tout le monde, le vieux monsieur est fou du script, mais son agent se montre très gourmand. Le rôle sera finalement attribué à Burgess Meredith, solide acteur hollywoodien des années 40 devenu une vedette de la télé, notamment via ses rôles dans la Quatrième Dimension ou dans la série Batman. Talia Shire racontera un jour : « Des copines m’appelaient pendant que je tournais Rocky. ‘Oh c’est génial tu tournes pour la United Artist ! Mais il y a qui dedans ?” Elles s’attendaient toutes à ce que je côtoie des stars : “Euh… Eh bien, tu te souviens de ce type qui cassait malencontreusement ses lunettes à la fin de cet épisode de La Quatrième Dimension ? Non ? Sinon tu te souviens du Pingouin dans Batman ?” »

« Façon guérilla »

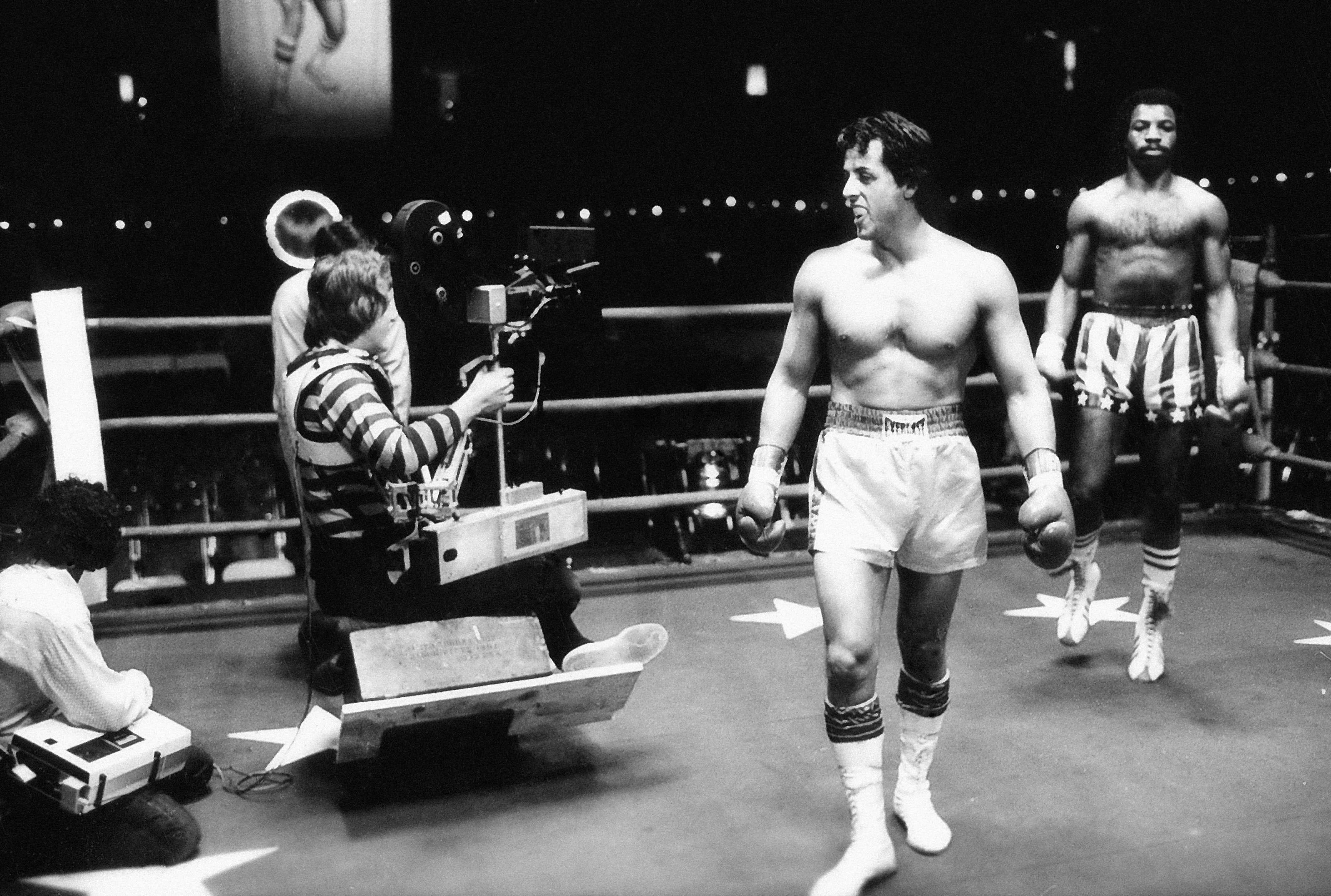

Le casting tient presque de la formalité : Avildsen a du nez et un sacré carnet d’adresses. Seul le rôle d’Apollo Creed pose un vrai problème : la montagne de muscle ultra-charismatique, le simili Ali, n’est pas simple à dénicher. Surtout avec un budget aussi serré. Ex-athlète et illustre inconnu, Carl Weathers vient auditionner pour le rôle. On lui présente Stallone, présent à TOUS les essais de TOUS les comédiens : « Voici la personne qui a écrit le film. C’est avec lui que vous allez faire votre essai. » Et Weathers peine douloureusement à donner à la réplique à Sly. « Désolé John, mais j’ai un peu de mal à jouer la comédie avec ce scénariste. Ce n’est pas un bon très partenaire de jeu. Vous n’auriez pas plutôt un vrai acteur sous la main ? », demande-t-il lors d’une pause café à un Advilsen qui éclate alors de rire. « Mais Carl, Sylvester n’est pas que le scénariste du film. C’est AUSSI le premier rôle ! » L’information va, semble-t-il, complètement débrider Weathers – et amuser Stallone. La suite des essais laisse percevoir une alchimie stupéfiante entre ce duo, qui deviendra la clé de voûte de la licence. Carl Weathers est engagé le jour même.

S’il peut s’appuyer sur Sly pour mener une préproduction au cordeau, Avildsen doit résoudre seul le casse-tête d’un planning de tournage parfaitement délirant. Vingt-huit jours pour tout boucler, donc. Il en faudra au minimum vingt-trois pour tourner toutes les scènes en intérieur : on fera ça dans un studio de Los Angeles. Ce qui en laisse donc cinq, et pas un de plus, pour emballer l’intégralité des plans en extérieur en plein Philadelphie. C’est un défi majeur. Comment mettre en boîte autant de scènes en si peu de temps ? Déjà, il faudra se passer au maximum d’autorisations et tourner le plus possible « façon guérilla », c’est-à-dire sans cordon de sécurité ni aide de la police. Les mises en place doivent être rapides, fulgurantes : l’équipe sort de la camionnette et « action ! » Il faudra donc shooter caméra à l’épaule et c’est un constat qui ennuie quelque peu le metteur en scène, notamment pour les scènes où Rocky fait son footing dans les rues de la métropole. Là, Avildsen verrait bien de beaux et longs travellings, histoire de gonfler à bloc son héros et le spectateur. C’est pendant qu’il tente de résoudre ce problème, que le réalisateur va tomber, grâce à des amis du métier, sur une bande démo conçue par un jeune technicien de Philadelphie, Garrett Brown. On y voit sa fiancée grimper au pas de courses les marches du musée de la ville et la caméra la suit avec une fluidité saisissante, sans le moindre heurt. La coïncidence est stupéfiante : c’est pile la technique dont il a besoin pour son prochain film, et ça se situe pile dans la ville où celui-ci se déroule ! Qu’est-ce que c’est que cette nouvelle machine qui semble descendre du ciel ? Garrett Brown a en fait conçu une sorte de stabilisateur pour caméra, qui prend l’apparence d’un harnais accompagné d’un bras articulé. Même si la manœuvre n’est pas simple à effectuer, et que seul Brown la maîtrise, elle permet à l’engin de se balader un peu partout avec une mobilité et une aisance hors du commun. Le tout sans avoir à installer le moindre rail de travelling. John Schlesinger vient d’essayer cet outil pour son Marathon Man et il en semble ravi. Avildsen réserve donc Garrett Brown, son Steadicam (c’est comme ça que l’outil est baptisé) ainsi que les marches du Musée de Philadelphie pour le mois de janvier 76. Les trois lui apporteront une postérité certaine.

Born to be Rocky

Le tournage de Rocky débute sous tension, au moins pour Stallone. Une clause de son contrat stipule en effet que, si les producteurs et/ou le metteur en scène ne sont pas satisfaits par la qualité de son jeu durant la première semaine de tournage, alors il peut être renvoyé sans justification ni dédommagement. Le moment est d’autant plus délicat que la production a décidé de débuter les prises de vues par les scènes en extérieur. Elles sont captées au beau milieu de l’hiver dans le froid glacial de Philadelphie. Sly s’est préparé comme jamais. Pour encaisser le choc physique qu’impose un tel tournage, il a arrêté de fumer, lui qui tournait à deux paquets et demi par jour. Il a aussi longuement fignolé son personnage dans les moindre détails, lui trouvant des vêtements qu’il portera à chaque scène (longue veste en cuire, sweat gris clair informe porté sur un t-shirt blanc), et complétant le tout par un petit chapeau, le même que Popeye Doyle dans French Connection, que tout le monde lui déconseille de porter. Il insiste. « Rocky c’est le Charlot de notre époque : il lui fallait à tout prix un costume », expliquera-t-il plus tard. Le premier jour de tournage fera office de révélation pour l’acteur : « À cette époque, j’étais tellement inconnu que je ne me connaissais pas moi-même. Je ne savais pas ce que je valais ni qui j’étais. Me retrouver du jour au lendemain avec une équipe de cinéma, qui avait les yeux braqués sur moi, qui croyait en ce que j’avais écrit, ça m’a remis les idées en place. Ça a donné subitement un sens à ma vie. » Le premier coup de clap est donné à l’aube. La température est négative. « Sly tu es prêt ? — Moi non mais Rocky oui. » Le miracle pouvait débuter.

Sly la débrouille

La fabrication de Rocky n’a tenu effectivement qu’à ça. Un petit miracle logistique consistant à emballer une fable à la Capra avec le budget café d’un film de Capra. Étrangement, cette manière de racler les fonds de tiroir va servir le film et donner une inspiration sidérante à Stallone. Ainsi, une semaine avant de mettre en boîte la scène où Rocky et Adrian vont à la patinoire, la production s’affole : il y a eu de petits dépassements de budget. Il faudra donc compenser en engageant moins de figurants pour cette scène. « Combien de figurant peut-on se payer ? — Trois. Quatre maximum. » « Alors je vais réécrire la scène sans aucun figurant. » D’où l’idée de la patinoire qui ferme, de l’agent de nettoyage à qui Rocky file 10 dollars pour dix minutes de présence sur la glace, et d’où l’intimité bouleversante de cette séquence qui est probablement la plus belle du film. Sly brille encore par sa capacité d’adaptation lorsqu’il réalise que l’immense peinture de Rocky qui habillera le stade lors du combat final comporte une erreur majeure : le boxeur y est représenté avec un short rouge strié par une bande blanche. Or il se bat pendant tout le film avec un short blanc à bande rouge. Impossible de refaire la peinture, pas le temps, pas l’argent. Stallone va alors écrire une scène assez émouvante où le Rocky fait remarquer l’erreur au promoteur du match, la veille du combat. « Ne vous inquiétez pas, personne ne le remarquera, ça n’a aucune importance », répondra ce dernier, laissant le boxeur seul face à son statut d’anonyme. Tout le tournage sera fait de ce bois-là, oscillant entre préparation au millimètre pour pallier le manque de moyens et séquences écrites à même le plateau (comme ce monologue de Sly caché dans les toilettes pour ne pas faire face à son entraîneur, et dont la force mélodramatique lui aurait été inspiré par « la saleté et l’odeur qui régnaient dans la pièce »).

Avildsen protège du mieux qu’il peut sa vedette mais aime également le challenger dès qu’il en a l’occasion. « Il y avait pour Sly une dimension autobiographique évidente dans ce film. Alors je me suis laissé prendre au jeu en devenant son Mickey. J’ai voulu lui apprendre le métier, pas seulement celui d’acteur, mais aussi celui de film maker, en le poussant régulièrement dans ses retranchements. » Ainsi, plusieurs semaines avant de tourner la séquence du combat final, le metteur en scène explique à son poulain que la scène n’est pas assez détaillée, pensée, écrite. « Ça faisait une demie page à peine ! Il n’y avait rien à filmer ! », pestait encore Avildsen des années plus tard. « Hey Sly, tu ne sais pas écrire une vraie scène de combat ou quoi ? Bon, tant pis, on appellera un chorégraphe… » Le lendemain, Stallone, vexé, revient sur le plateau avec rien de moins que 32 pages de script. Présent sur le plateau ce jour-là, Burt Young ne s’en est toujours pas remis : « Je n’ai pas pu m’empêcher de jeter un coup d’œil au document. Chaque coup de poing était détaillé. Chaque point de montage était précisé. Ça ressemblait à de la poésie ! »

Avildsen protège du mieux qu’il peut sa vedette mais aime également le challenger dès qu’il en a l’occasion. « Il y avait pour Sly une dimension autobiographique évidente dans ce film. Alors je me suis laissé prendre au jeu en devenant son Mickey. J’ai voulu lui apprendre le métier, pas seulement celui d’acteur, mais aussi celui de film maker, en le poussant régulièrement dans ses retranchements. » Ainsi, plusieurs semaines avant de tourner la séquence du combat final, le metteur en scène explique à son poulain que la scène n’est pas assez détaillée, pensée, écrite. « Ça faisait une demie page à peine ! Il n’y avait rien à filmer ! », pestait encore Avildsen des années plus tard. « Hey Sly, tu ne sais pas écrire une vraie scène de combat ou quoi ? Bon, tant pis, on appellera un chorégraphe… » Le lendemain, Stallone, vexé, revient sur le plateau avec rien de moins que 32 pages de script. Présent sur le plateau ce jour-là, Burt Young ne s’en est toujours pas remis : « Je n’ai pas pu m’empêcher de jeter un coup d’œil au document. Chaque coup de poing était détaillé. Chaque point de montage était précisé. Ça ressemblait à de la poésie ! »

Mais, là encore, il faudra ruser. Pour ce climax, tout l’argent est investi dans les maquillages – saisissants de réalisme il est vrai. Il reste alors de quoi payer une cinquantaine de figurants. Pour les disposer dans une enceinte de 8 000 places. « On les a tous assis sur les deux premiers rangs et on a plongé le stade dans le noir pour les plans d’ensemble ! J’étais le premier surpris par l’effet : je pensais que ça ferait fauché. En fait, ça rendait le combat extrêmement cinématographique et solennel ! » Au moment de la postproduction, Avildsen réalise quand même que « ça sonne un peu vide là dedans ». Ce sont donc les acteurs du film qui vont se charger d’enregistrer les cris du public. Stallone : « C’était absurde et très marrant. Je m’insultais moi-même : “Hey Rocky, espèce de gros nul ! Même pas capable de lui foutre une droite, tocard !” Cette séance était la métaphore parfaite du tournage : fauché, chaleureuse et artisanale. »

Celui qui va véritablement changer la donne au moment de cette phase de postproduction c’est le compositeur Bill Conti. Le garçon s’est pourtant retrouvé là complètement par hasard. À l’origine, le job était prévu pour David Shire, l’époux de Talia, l’interprète d’Adrian donc. Le musicien avait à l’époque une cote phénoménale : il venait de signer les scores, fabuleux, de Conversation secrète de Coppola et des Pirates du métro de Joseph Sargent et allait se mettre au boulot sur Les Hommes du Président d’Alan J. Pakula, l’un des films les plus attendus de 76. Il devait apporter une nouvelle dimension à Rocky sauf que, à la dernière minute, il est obligé de décliner le job pour des raisons d’agenda. On appelle donc Conti, alors débutant, pour la raison habituelle : il n’est vraiment pas cher. Avildsen et Stallone l’envisagent, au mieux, comme un simple illustrateur musical. Jusqu’au jour où le jeune homme leur fera écouter le thème qu’il a écrit pour le film. Lorsqu’il le dépose sur des images où Sly s’entraîne dans les rues désertes de Philadelphie, le réalisateur s’exclame : « On dirait que Rocky va s’envoler là. » De fait, lorsqu’on lui rajoutera des chœurs féminins pour lui donner encore plus de coffre, le morceau sera baptisé « Gonna Fly Now », une sorte de prophétie.

Après Rocky, le déluge

« On pensait avoir produit un joli petit film indé, on s’est retrouvé avec un classique sur les bras », dira Irwin Winkler le soir du 28 Mars 1977, lorsque Rocky triomphera aux Oscars. Toutes les forces vives du film avaient été nommées : Stallone évidemment (en tant qu’acteur ET scénariste), mais aussi Talia Shire, Burt Young, Burgess Meredith, John G. Avildsen et Bill Conti. Le film récoltera finalement trois statuettes dont la plus convoîtée, celle du meilleur film. Avant cela, Rocky avait pris le temps d’être un triomphe, s’installant sur la durée pour lancer un bouche-à-oreille phénoménal qui lui permit de rapporter 117 millions dollars en 8 mois. Stallone fut par ailleurs particulièrement ému de voir le film connaitre un succès massif à l’international, où il rapporta à peu près la somme qu’aux États-Unis, lui qui était persuadé que le langage, les thématiques et les fondations de Rocky était purement américaines, trop américaines. Il était désormais « le nouveau Brando », comme disait la presse, donc une star. Une star d’autant plus intrigante qu’elle savait tout faire, qu’elle voulait tout faire, notamment écrire et réaliser. Une vedette hors normes comme Hollywood n’en avait encore jamais connu, comme elle n’en connaîtra plus jamais.

De fait, pour Sly, il y aura une vie après Rocky. Ce qui ne fut pas le cas de la plupart de ses comparses. Bill Conti a essayé de composer quelques bonnes ritournelles mais n’accoucha de rien de mémorable si ce n’est le thème de Dynastie. Talia Shire est restée Adrian, et rien d’autre qu’Adrian, jusqu’à Rocky V, avant de disparaitre pour de bon de tous les radars. De la même manière, Burt Young n’est jamais devenu autre chose que Paulie. Son seul fait d’armes depuis 1977 : une apparition géniale dans la saison 3 des Sopranos. Décédé en 97, Burgess Meredith s’est offert une retraite tranquille grâce aux triomphes des volets 2 et 3. De son côté, John G. Avildsen ne connaîtra plus jamais l’état de grâce par lequel il était porté pendant la fabrication de Rocky, et il ne retrouvera même pas la verve militante qui avait marqué le premier acte de sa carrière. Même s’il fut éjecté des suites par Stallone, il connut néanmoins un autre gros succès durant les 80’s avec la licence des Karaté Kid. Puis elle essuya un très gros revers en revenant derrière le combo pour Rocky V – un drôle de baroud d’honneur qu’il faudra bien réévaluer un jour. Sa carrière post Oscars compte tout de même quelques réussites mineures comme Les Voisins, comédie cartoon avec Dan Aykroyd et James Belushi, ou La Puissance de l’aigle avec un Daniel Craig débutant et impressionnant en nazi impitoyable. Lorsqu’en 1999 son film d’action Inferno, porté par le trio de choc J.-C. Van Damme/ Pat Morita/ Danny Trejo, se plante lourdement au box-office, Avildsen comprend qu’il est sans doute l’heure de prendre sa retraite. Il décède en 2017 à 81 ans. Les tortues Cuff & Link qu’il aimait tant lui ont survécu. Aux dernières nouvelles, elles sont toujours de ce monde. Pour elles il y a clairement eu une vie après Rocky.

Explorez le cinéma selon vos préférences

Découvrez la toute nouvelle expérience dédiée aux passionnés de cinéma : un moteur de recherche intelligent, des expériences exclusives, des contenus inédits et personnalisés.

Créez gratuitement votre compte pour bénéficier des Privilèges We Love Cinéma!